Carlo Sini – Il Linguaggio – Riflessioni

Carlo Sini è uno dei filosofi italiani contemporanei di maggiore influenza.

Sabato 17 Settembre 2022 ha tenuto una lezione sul linguaggio, all’interno del festival della Filosofia.

La lezione è un esempio di chiarezza e di bellezza per l’argomento scelto, per l’esposizione.

Mi sorgono alcuni commenti che esprimono il mio pensiero sulla lezione.

La prima considerazione è sulla influenza del pensiero filosofico sulla realtà. Abbiamo esempi evidenti come Marx. Ma quanto è influente Nietzsche sulla società ? Gli effetti, le relazioni, i profitti generati ? Non è forse la domanda centrale della filosofia ?

La seconda considerazione è sul rapporto delle parole con il Potere. Le parole stanno per i concetti. I concetti si formano per un atto di Potere. Non esiste concetto, senza almeno una relazione che determina il concetto.

In realtà (5:02), io penso che sono le esperienze che formano i concetti. Ne danno una connotazione. Non esiste albero senza partire DA questo albero. Quindi prima esiste il particolare e poi il generale. Sarebbe un dettaglio logico, se questo processo non fosse un processo estremamente relazionale. La formazione dei concetti e delle parole è un atto di Potere. La lingua è un atto di Potere. Che avviene in una comunità, la forma. E’ molto più pervasiva dal punto di vista “politico” di quanto noi stessi ci accorgiamo.

Potremmo però anche dire che l’oggetto non è niente altro che un continuo rimandare ad altro (10:49). Ma se l’oggetto si perde nel suo significato intrinseco, cosa è l’oggetto se non un reticolo simbolico di rimandi ?

Le leggi (quelle che noi chiamiamo le leggi della natura) deformano questo reticolo. Lo strutturano con accadimenti regolari. Ma l’oggetto stesso è un concetto non concetto. Cerchiamo i flussi, piuttosto che le cose, perchè solo li troveremo la verità che potremo carpire.

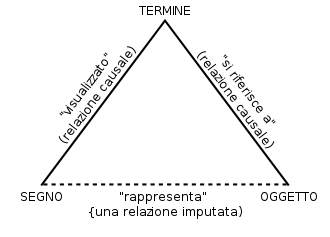

Ugualmente importante è pensare alla definizione delle cose (11:13). Ritengo che quando i simboli perdono il loro significato sottostante, non spariscono, ma anzi si autoaffermano con maggiore potenza. Se il linguaggio è la capacità dell’uomo di comunicare, allora i concetti vengono ancora prima del linguaggio. Ma i concetti nascono con interazioni che non sono neutre nella formazione del concetto stesso. E’ per questo che il logos (linguaggio e ragione) sono una cosa unica. Non esiste concetto senza comunicazione e non esiste comunicazione senza concetto (come bene avevano capito i filosofi greci). E dietro una relazione di Potere. Intesa come un atto di relazione fra quello che noi chiamiamo due esseri pensanti (coscienza). Questa strutturazione del linguaggio è intrinsica, non accessoria. Non un accadimento. Ma un aspetto proprio del linguaggio stesso. Per questo il triangolo di Peirce va interpretato come un reticolo di triangoli, dove l’oggetto non è che il rimando ad un ulteriore triangolo.

Ma il punto cruciale (12:31) non è tanto il rapporto fra oggetto e segno (la cui importanza non trascuro). Ma fra segno e segno e, nel segno la capacità di esercitare attrazione rispetto ad altri segni. Non stiamo parlando di contesto. Quanto della fondamentale ontologica natura del concetto e del linguaggio come relazione.

Ben interpreta Wittgenstein (15:18) dell’ora e qui. Ma questo va anche messo in relazione con una necessità di spiegare l’ora e qui. Le relazioni, il Potere attrattivo.

Il contesto stesso (20:16) è una medaglia a due facce. Da una parte il contesto della semantica della frase. Ma usualmente si trascura il contesto della singola parola. La connotazione che distingue la parola (la stessa parola) pensata (e quindi connotata) da un norvegese e da un siciliano. Prendiamo un esempio della parola “sole”. E’ forse il contesto che differenzia il contenuto proprio di esperienza di quello che diciamo essere “sole” ? La parola è espressione essa stessa di un relazione generatrice e mutabile in continuazione che l’ha composta e che la mette in relazione ancora prima del discorso, con la relazione fra pensanti che l’hanno prodotta.

In realtà le parole non semplificano (20:59), ma collegano esperienze specifiche. Connotano non solo esperienze, ma relazioni (di Potere io sostengo) che hanno un significato ancora prima dell’analisi linguistica che possiamo fare delle parole stesse. Non è il contesto. Ma la generazione delle parole stesse.

Una considerazione invece un po’ più ampia (22:49) e se vogliamo fuori tema rispetto alla parte linguistica. La teoria del valore ed il collegamento rispetto alla tribù sterminata. Fino a quando penseremo all’oggetto con un valore dato dalle teorie classiche, non saremo in grado di dominare la complessità della realtà. Il valore dell’oggetto non può che essere l’impronta per crearlo (cioè ogni conseguenza materiale o immateriale che l’ha generato l’oggetto stesso). Il lavoro inglobato, il capitale, il valore di scambio, non sono che una delle porte al valore. Se l’uomo non farà un salto (anche etico) sugli effetti della produzione di beni sulla realtà, tutta la questione ambientale, ma anche di sfruttamento dell’uomo sull’uomo, sarà un tema solo da salotto.

Esiste differenza, a questo punto, fra scomparsa di una lingua e di un vivente (23:06) ? Se analizziamo dal punto di vista puramente simbolico la risposta è no. In quanto dinamica, relazionale, di valore, i simboli immateriali hanno lo stesso Potere del vivente. Ma questa affermazione non può nascondere un tema centrale. Io non sono solo simbolo per altri, ma soggetto cosciente per me stesso. E questo non è solo pre-giudizio, ma unica esperienza auto avvertita ed auto esplicante. Non è solo “Cogito Ergo Sum”. Ma vita strappata al nulla. La coscienza non è simmetrica rispetto alla percezione simbolica della realtà. Il dolore, il piacere, il desiderio di conoscenza, l’amore. Non hanno solo un potere simbolico. Ma di vita. Ed è l’abisso del mistero, di noi che elaboriamo simboli, ma viviamo emozioni. Un dualismo fra pragmatismo ed intimismo, fra condivisione con l’altro (un pre-giudizio) e vita di una esperienza (una emozione). Io solo di fronte alle scelte, dentro un reticolo di simboli che mi muovono ed influenzano.

Un punto centrale è effettivamente (26:53) se questo quadro è influenzato da chi osserva. Ancora una volta non possiamo comprendere la declinazione di una parola per un’altra persona, per un’altra cultura. Ma il quadro simbolico è invece condivisibile, come pure il potere di attrazione di questo o quel simbolo. Se l’osservatore vuole essere veramente neutro, deve osservare i flussi dei simboli e tenere separati i giudizi dalle relazioni. Come in seguito ben chiaramente sostenuto (29:03) questo influenza la verità, come manipolazione di simboli (pre-giudizi) dove il terreno della scelta è solo l’individuo se si depura da tutte le influenze dei simboli – segni – concetti che lo circondano. Tutte le scelte (anche le più banali) sono influenzata da questo percorso di generazione del linguaggio e dei concetti, da relazioni, da un esserci che non è solo posizionale, ma soprattutto relazionale.

E tutto questo conduce, effettivamente, all’uscita della filosofia come scienza della verità (29:46). Ma attenzione che questo passo (e Sini conosce bene Peirce) è un passo solo da un lato pragmatista. E’ un passo che apre dall’altro lato non il se come metro di tutte le cose, ma il se come scelta di tutte le cose. Aprendo una dimensione intimista e spirituale che gioca a ping pong con la capacità di una analisi pragmatista delle influenze simboliche a cui il se è soggetto. Il concetto quindi non è valido per l’uso che ne faccio. Ma il se è attore delle scelte che devo fare. Aprendo un abisso del dubbio sulla verità che devo scegliere per vivere. Sia una scelta conscia o inconscia, sempre una scelta mi porterà ad operare.

La questione però non è sul se che osserva altri se (32:16). Simboli mossi da altri simboli, in relazioni di Potere. Questo è l’aspetto centrale dell’Archelogia e lo diamo per scontato. Ma facendo questa operazione di omocidio di tutte le verità (Dio è morto) uccidiamo solo la verità simbolica, non quella ontologica. Quella si para davanti al se e li rimango solo perchè è quella verità che mi tiene per il guinzaglio quando agisco nella realtà. Uccido la verità come apparenza, e si apre il baratro della scelta, della solitudine della scelta.

Tornando al mondo dei simboli (34:24) la “langue” e la “parole”, si cita Ferdinand de Saussure. La “parole” che non è un atto individuale, ma è espressione di una relazione di Potere che può essere analizzata. Guerra santa per un islamico che si immola alla causa. I termini molto spesso non sono equivoci nella comprensione. Sappiamo di cosa si sta parlando. Ma fanno parte di una “teoria del valore” che è diversa per ogni singolo soggetto.

Ancora, in poche parole, Sini apre una critica allo scientismo (38:11). Fra l’altro in una epoca della caduta degli idoli, idolo stesso. Anche la scienza è un atto di Potere e come tale va analizzata. Non solo per la sua capacità predittiva, per la sua falsificabilità. Ma anche per la sua capacità di attrarre persone. Di influenzarle. Di generare verità e di imporle. Siamo sicuri che per inventare la bomba atomica non abbiamo rinunciato ad eliminare la fame nel mondo ? L’arbitrio si insinua molto di più nella scienza di quanto ognuno di noi potrebbe pensare.

In questo senso, si impara dalla lezione (42:24) che parlare delle cose che percepisco non è mero occasionalismo, banalismo, riduttivismo. Ma è esso stesso, unico modo di accedere e percepire l’universo della scelta. Che è l’unica porta verso quello che noi chiameremmo realtà oggettiva.

Una filosofia che è capace di osservare se stessa mentre osserva l’osservato. Storicizzare noi stessi. Di una bellezza e profondità molto intensa. Sperando però che questo possa influenzare quello che si osserva e che questo sia fatto per un fine che non sia nè banale, nè errato (sapendo dell’ambiguità di queste parole per il solo fatto di pronunciarle). E solo io posso scegliere cosa veramente vale.